「西松和解」についての長文記事

わからないなら教えてあげましょう

ロシア軍がまた派手に焼夷兵器を使い始めたけど、十数年前にアメリカ軍が白リン弾を使った時には大騒ぎして反対していた連中が全員だんまりなのは本当にどういうことなのかな・・・

— JSF (@rockfish31) 2022年11月20日

まず第一に、アメリカやイスラエルが白燐弾を使ったときには「ただの照明弾!」だの「国際法違反じゃない!」だのと擁護するネトウヨが大勢現れた(このブログを「白燐弾」で検索すれば出てきます)のに対して、ロシアの焼夷兵器を擁護するやつはいない、ということ。そもそもこのブログだって、南京事件否定論者がいるからこそ始めたものですし。

そして第二に、アメリカやイスラエルの戦争には日本政府がなんらかの形で加担しているのに対し、ロシアの戦争には(制裁に及び腰なところが見られるにしても)加担していない、ということ。自国の政府が加担している問題を優先するのはありふれた選択でしょ。

2冊の『通州事件』

今年は通州事件と題する書籍が2冊(歴史修正主義者によるものを除いて)刊行されました。

-笠原十九司『通州事件 憎しみの連鎖を絶つ』、高文研、2022年9月

広中版『通州事件』は2016年に星海社新書として刊行されたものの増補改訂版です。新書版が本文3章とコラム2つからなっていたのに対し、増補改訂版は4章「通州事件被害者家族の戦後」が加えられ、コラムも2つ増えています。また「資料編」として遺族2名へのインタビュー、および『東京新聞』が遺族を取材した記事2本が収録されています。

両者の共通点として、(あたりまえでしょうが)近年歴史修正主義陣営が通州事件を反中国キャンペーンに利用している状況を強く意識していることがまずあります。笠原版のサブタイトル、また広中版の帯に記された「恨みを恨みで返すのは、もうやめようー」という謳い文句がそのことをよく示しています(もっとも、歴史修正主義者たちが本当に「恨み」という感情を動機として活動しているとは私には思えないのですが)。

またこうした問題意識ゆえなのでしょうが、両者とも事件で家族を失った遺族のうち存命中の方に聞き取りを行い、その結果を収録しています(広中版では新書から増補された部分の殆どがこれに当たります)。

特に興味深いのは、両者が共通して聞き取りを行っている遺族が一人いることです(櫛渕久子さん)。広中版が一問一答式でやりとりを収録しているのに対し、笠原版では聞き取りをもとに著者が遺族の戦後史を綴るという形式になっている点も含め、いずれきちんと比較してみたいと思っています。

さて次に両者の違いについて。第一の違いは、いずれも通州事件に至る背景を記述した後事件そのものの経過を記述するという構成でありながら、広中版では背景よりも事件の経過により多くのページ数が割かれているのに対して、笠原版では背景を記述した部分の方が圧倒的に長い、という点です。通州事件は一都市で起こり翌日には収束した、歴史的出来事としては空間的にも時間的にも大きなスケールのものではありませんから、事件の経過の記述にはさほど多くのページを必要としません。実際、広中版と笠原版で(文字組の違いがあるとはいえ)事件の経過を記述した章のページ数はほぼ同じです。したがって、両者の違いは笠原版の方が事件に至るまでの背景を遥かに重視している、と表現することができるでしょう。

他方、広中版に記述があって笠原版が触れていない(ないしほとんど触れていない)論点もあります。一つは事件が日本政府と冀東防共自治政府の間でどう「処理」されたかであり、もう一つは事件が当時日本でどのように報道されたか、です。こうした点に関心があるのなら、広中版を参照する必要があります。

今年の9・18、夏の戦争番組

9月22日朝の時点において、Google ニュースで「柳条湖事件」を検索した結果の上位はこんな具合でした。

例によって中国での記念行事を伝える記事がならんでいます。今年は共同通信が配信した「満州事変、加害の歴史忘れない」という記事があるので例年よりはマシではありますが。

『しんぶん赤旗 日曜版』の9月18日号には「今夏の終戦番組振り返る」というテレビ評が掲載されていました。「今年の夏は「子どもの目から見た」戦争をテーマとする放送が印象に残った」として、視覚障害者の戦争体験をとりあげたハートネットTVの「戦争が聴こえる」、戦争孤児をとりあげたETV特集「ずっと、探し続けて〜“混血孤児”とよばれた子どもたち〜」、BS1スペシャル「沖縄戦争孤児」などがあげられていました。いずれも戦争に関するナラティヴにおいては長らく周辺的な位置に置かれていたテーマです。

しかしあいかわらず加害の側面をきちんととりあげた番組はわずかでした。NNNドキュメント'22 の「侵略リピート」(8月14日放送)は近藤一さんら加害体験を語る証言者を登場させていましたが、新規の取材ではなく過去の取材の素材を再編集したように見受けられました(もっとも、直接の体験者が残り少なくなる中、既存のフッテージを見直して新たな文脈とともに提示することも今後は考えられるべきでしょう)。

「加害の側面を伝えているか?」という観点からもっとも評価できるのは8月20日放送のBS1スペシャル「戦禍のなかの僧侶たち〜浄土真宗本願寺派と戦争〜」でしょう。

南京攻略戦には触れながら南京大虐殺には触れないなどの限界はありましたが、教団の戦争協力に向き合う僧侶たちをとりあげたのは意義のあることでしょう。

遺骨と印鑑

沖縄激戦地で発掘された「存在しない名字のハンコ」 調査の結果明らかになった驚きの真実とは(抜粋) | デイリー新潮

沖縄激戦地で発掘された「存在しない名字のハンコ」 ついに遺族との接触に成功(抜粋) | デイリー新潮

沖縄戦の激戦地跡で遺骨とともに見つかった「印鑑」を手がかりに、遺族と思われる男性にたどり着きDNA鑑定へつながりそう……という記事がちょっと話題になっていましたが、これを読んだとき私はもう一つの「印鑑」にまつわる報道を連想しました。

🌏まもなくOA🌏

— NHK国際報道 (@nhk_kokusainews) 2022年8月4日

"見つけてくれてありがとう"

万里の長城近くで見つかった

旧日本兵とみられる遺骨

日中戦争で祖父を亡くした遺族は

調査をしてきた中国の男性と

初めて対話して声を詰まらせました

平和のため

共に語り継ごうと決意しています

📺BS1夜10時 #国際報道2022https://t.co/uS5xwcbzi4 pic.twitter.com/4wTveC6yai

関西では4日ではなく翌5日の放送でしたが、別の特集目当てでたまたま録画していたため見ることができました。

ご覧になった方は多くないと思われますので、スクリーンショットを用いてご紹介いたします。

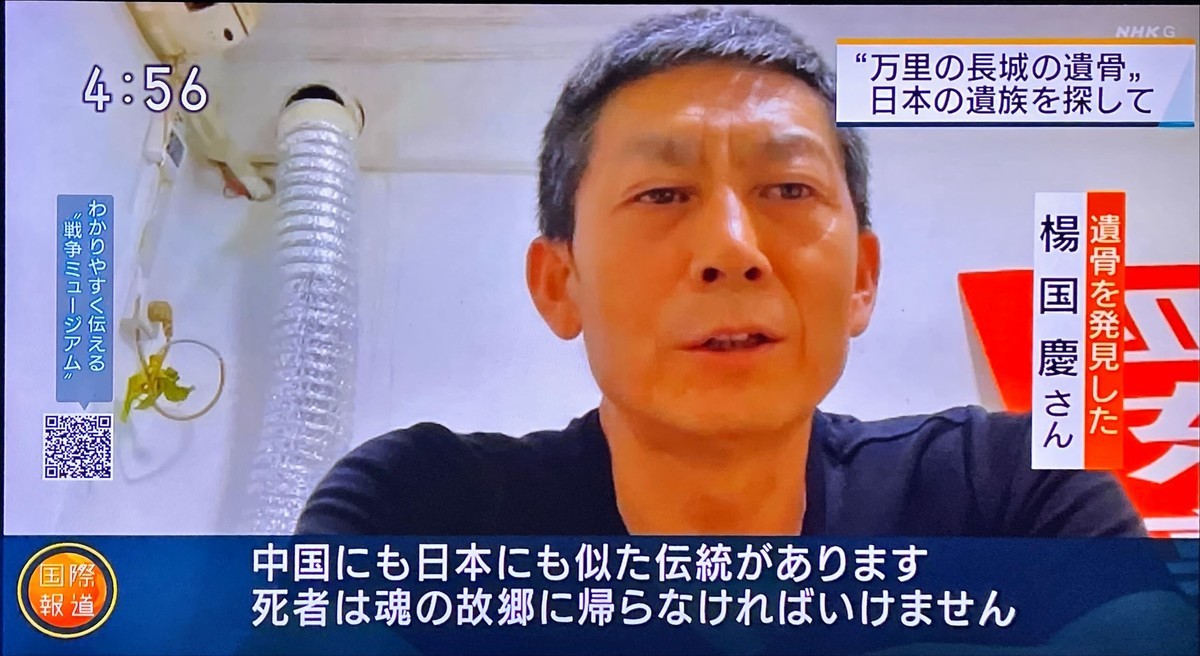

この20年ほど、万里の長城付近の戦場跡で遺骨・遺品の収集を続けている楊国慶さん。

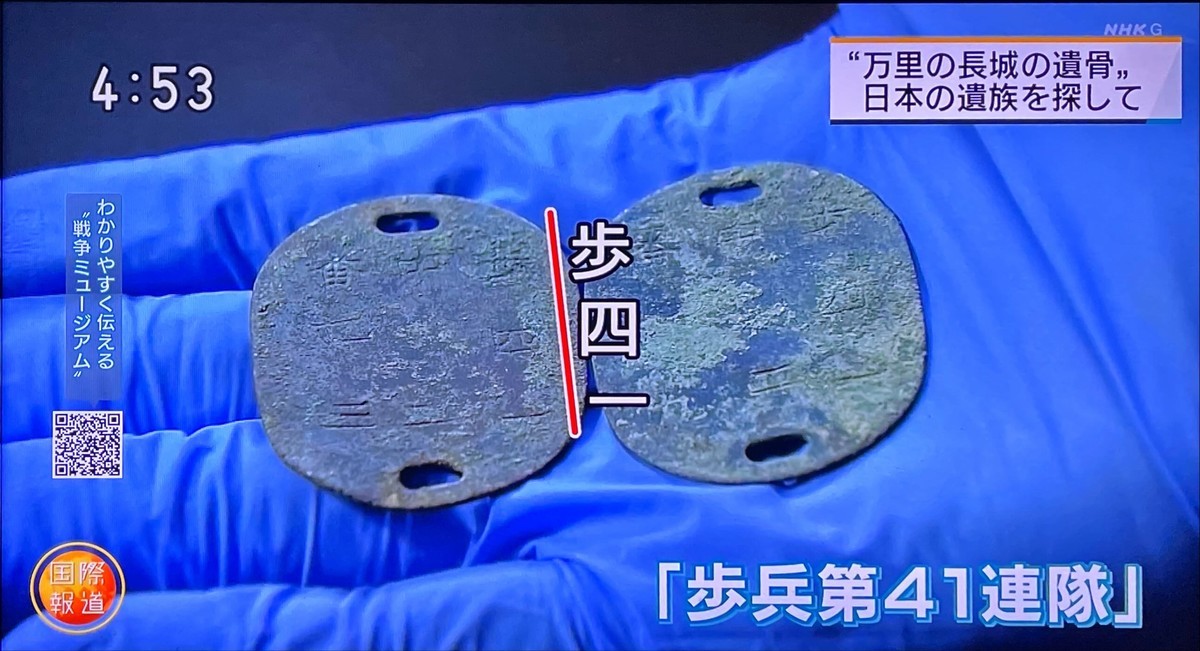

歩兵第41連隊の兵士の遺骨が見つかりました。

遺骨とともに見つかった印鑑。遺骨の主と印鑑の持ち主は別人だったのですが(遺骨の主を特定する決め手になったのは金歯)、名簿と照らし合わせることで同じ部隊に所属し同じ日に同じ場所で戦士した兵士に絞り込むことができたわけです。

取材班は歩兵第41連隊がおかれていた福山に向かいます。

印鑑が手がかりの一つとなって遺族(息子)にたどり着きます。

こちらは遺骨の主の孫に当たる男性です。

楊さんのような中国市民に敬意を評するため、今後ともほそぼそとではあれ更新を続けてゆくつもりです。